研究テーマ

アップデート中

動物の皮膚病に関する研究

1.イヌアトピー性皮膚炎における皮膚バリア機能の異常に関する解析

アトピー性皮膚炎は遺伝的な素因に関連して、慢性・反復性のかゆみを生じる疾患で、ヒトやイヌなどに発症することが知られています。アトピー性皮膚炎の症例ではアレルギー反応の原因物質(アレルゲン)が、皮膚の最外層に存在する角層を通過した結果、経皮感作が成立すると考えられています。このことからアトピー性皮膚炎の症例では、健常な個体よりも角層のバリア機能が低下しているのではないかと推測されています。

私たちの研究室では、イヌアトピー性皮膚炎の症例において、角層バリアに重要と考えられているセラミド(細胞間脂質)の発現異常がみられないかについて現在解析を行っています。また各企業との共同研究において、セラミドと同様の保湿機能を有する化合物が、イヌの皮膚バリア機能を改善できるかについても研究を進めています。さらに慶應義塾大学医学部との共同研究により、角質細胞の構造維持に重要となるフィラグリン(細胞内蛋白)についても、遺伝子変異および蛋白発現異常がみられないかを解析しています。またイヌアトピー性皮膚炎の症例では、皮膚の細菌感染症である膿皮症が高率に合併することが知られています。

そこで私たちの研究室では、イヌの皮膚における抗菌ペプチドの発現解析を行うと共に、イヌアトピー性皮膚炎の症例において各種抗菌ペプチドの発現量が低下していないかについても、現在解析を進めています。

2.デスモソームの接着障害による哺乳動物の皮膚病の病態解明

デスモソームは表皮や口腔粘膜上皮に発現する重要な細胞間接着装置であり、デスモグレインなどの細胞膜貫通型蛋白が隣り合う角化細胞同士を強固に接着させると共に、デスモプラキンなどの細胞内蛋白がデスモソームと細胞骨格とを架橋することが知られています。

本研究室では自己免疫性皮膚疾患である天疱瘡を発症したイヌおよびウマの血清中に、デスモグレインによる細胞間接着を破綻させる自己抗体が存在するかについて、現在研究を進めています。また私たちは、ブタ滲出性表皮炎およびイヌ膿皮症の病変部から分離されたブドウ球菌の外毒素(表皮剥脱毒素)が、ブタおよびイヌのデスモグレイン1を消化することで表皮細胞間接着を破綻させることを発見しました。そこで本研究室では、表皮剥脱毒素がデスモグレイン1を消化するために重要となる、毒素分子上のアミノ酸モチーフについて解析を行うと共に、同モチーフを特異的に阻害する毒素中和抗体の開発を試みています。

3.イヌ毛包幹細胞の局在解析と皮膚再生医療の試み

被毛を取り囲む毛包には、毛包のみならず表皮や脂腺への分化能を有する幹細胞が存在することが知られています。

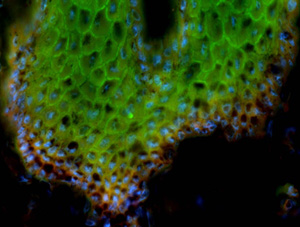

本研究室では慶應義塾大学医学部皮膚科との共同研究により、イヌ毛包膨大部に幹細胞の特徴である高増殖能を持った細胞が存在することを発見すると共に、ヌードマウスの皮膚に同細胞を移植することでイヌ由来の被毛および脂腺を再生させることに成功しました。

現在ではイヌ毛包膨大部の細胞を材料とした人工イヌ表皮の開発を試みています。

犬の炎症性腸疾患に関する研究

おなかを壊しやすい人がいるように、犬や猫でもしょっちゅう軟便や下痢を慢性的に繰り返すことがあります。ところが、実は単純に「体質」で片付けられない場合があることをご存知でしょうか。

食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)といった消化器症状が始まるきっかけは実に様々です。食事の急な変更、気候や環境の変化によるもの、などの比較的一過性で治療もしやすいものから、ある食材に対するアレルギー反応、腸内細菌のアンバランス、感染症(寄生虫、ウイルス、細菌)、胃腸炎、腫瘍などの重症化すると治療が困難なものまであります。原因が特定しやすい場合には診断や治療もしやすい一方、原因が特定しにくい、あるいは特定できないものも少なくありません。特に、原因不明の慢性的な下痢の中では「炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease; IBD)」が最も多いと言われています。

医学におけるIBDが潰瘍性大腸炎とクローン病を示すのに対し、獣医学では"消化管粘膜の炎症病変を特徴とする特発性で慢性の胃腸疾患群"と定義されています[1,2]。つまりこの中には、前述の特徴に合致する疾患が広く含まれており、食物アレルギーなども一部含まれます。慢性的な下痢や嘔吐を示す犬猫の消化管の病理組織学的診断では最も多く[3]、さらにその中では「リンパ球形質細胞性腸炎」という診断結果が大半であり、筆者の診察においても同じ傾向がみられます。IBDを確定診断するには、消化管粘膜の病理組織学検査が必要なため、疑わしい症例では可能な限り消化管内視鏡検査と粘膜生検または開腹による消化管全層生検を行います。

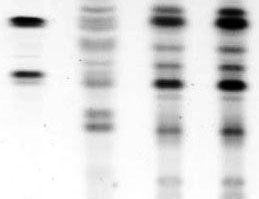

現状でIBDは病理組織学検査に基づいて診断する一方、いくつかの課題も残されています。一つは「リンパ球形質細胞性腸炎」と「リンパ腫」の鑑別が非常に難しい場合であり、このようなケースは残念ながら少なくありません。免疫組織化学染色や遺伝子のクローナリティー解析といった特殊な検査が診断の補助として重要であるものの[3,4]、炎症と腫瘍の境界を確実に分けるのは難しいのが現状です。二つ目には定量的な指標がない点です。IBDの病理組織学検査において、最近まで共通した評価基準が存在せず、各病理医の主観的判断によるところも大きかったのですが[5]、近年になって国際的ワーキンググループが基準を設けたことにより、この問題は改善されることが期待されます[3]。ただし、病理組織学検査という定性的な指標とは別に、病態の一部を示す何らかの定量的な指標があれば、診断のみならず、治療のモニタリングにも有用であると考えられます。

定量的な指標となり得る候補にはいくつかあり、その中で当研究室では腸管型アルカリフォスファターゼに着目して研究を進めています。腸管型アルカリフォスファターゼは、腸粘膜に存在し、大腸菌などの腸内細菌がもつ一種の毒素であるリポ多糖(Lipopolysaccharide; LPS)を無毒化する作用がヒトやマウスで報告されています。正常な腸内では、腸内細菌と宿主(例、人、犬、猫、など)との間に良好な関係が保たれているのですが、IBDの一部の症例では、腸内細菌に対して宿主側が異常あるいは過剰な反応を示している可能性が言われています。動物モデルでは、腸炎がある個体において腸管型アルカリフォスファターゼが減少していることが明らかになりました[6]。腸管型アルカリフォスファターゼが少ないと、通常よりも細菌に由来する毒素を無毒化しにくい状況があることが推察されます。これが長年不明だったIBDの原因であるのか、または炎症が起こった結果であるのかは今後明らかにされるべき課題です。またヒトのIBDと犬・猫のIBDは前述したとおり定義が異なるため、必ずしも同じ病態であるとは限りません。したがって当研究室では、まず犬や猫のIBDにおける病態にこの因子が関わっているかどうか、そしてそれがIBDの予後因子や治療ターゲットとなり得るかどうかを明らかにすべく、研究しています。

【参考文献】

1. Jergens AE, et al. Idiopathic inflammatory bowel disease in dogs and cats: 84 cases (1987–1990). (1992) J Am Vet Med Assoc.

2. Jergens AE. Inflammatory bowel disease: Current perspectives. (1999) Vet Clin North Am Small Anim Pract.

3. The WSAVA International Gastrointestinal Standardization Group. Endoscopic, Biopsy, and Histopathologic Guidelines for the Evaluation of Gastrointestinal Inflammation in Companion Animals. (2010) J Vet Intern Med.

4. Louwerens M, et al. Feline lymphoma in the post-feline leukemia virus era. (2005) J Vet Intern Med.

5. Willard MD, et al. Interobserver variation among histopathologic evaluations of intestinal tissues from dogs and cats. (2002) J Am Vet Med Assoc.

6. Tuin A, et al. Role of alkaline phosphatase in colitis in man and rats. (2009) Gut.